残業代を請求されたら、すぐ弁護士へ相談を

従業員から、残業代を請求されても無視していませんか?どうせ何もできないと考えていませんか?

残業代の請求をされたら、すぐに対応しなければ手遅れになります。必ず弁護士に相談する必要があります。

ここ数年、残業代に関する相談・依頼が急増しています。しかし、残念ながら、経営者は残業代請求を甘く考えており、不適切な対応に終わることが非常に多いと感じます。

「残業代なんて払っていたら倒産してしまう」

「残業なんて当たり前」

「どうせ口だけで何もできないだろう」

こんなことを考えていませんか?こう考えて、大変なことになってしまう例があとを絶ちません。

ここには、大きな勘違い・思い込みが潜んでいます。

端的に述べますと、

残業代を請求してきた従業員は、裁判などの法的手続きをすぐ行います。

そして、裁判所は残業代の支払いを命じます。

経営者・会社は、その時点で初めて、大変なことになったと気付くのです。

なぜこのようなことが起きるのでしょうか。実は、現在では残業代請求のリスクが高まっているのに、経営者・会社はそれを知らないのです。

リスクが高まった原因は、①「残業代請求の広まり」、②「情報の入手しやすさ」、③「弁護士・裁判の利用しやすさ」の3点にあります。

①残業代請求の広まり、ですが、最近は労働者の間で、残業代に対する権利意識や知識が広まっています。

新聞やインターネットでも頻繁に目にしますし、労働者間の情報も広まりやすいでしょう。

弁護士の広告・チラシを見かけることも多くなっています。

ですので、残業が生じており、特に会社に対して不満があるような場合は、それを請求される可能性が高まっています。

②情報の入手しやすさ、ですが、今は本屋に行けば残業代請求の仕方を説明した素人向けの本が並んでいます。

また、インターネットでは、残業代請求の方法を解説しているだけでなく、裁判所に出す書類の見本や実践例が豊富に見つかります。

ですので、残業代を請求したいと思えば、すぐに裁判所に行ったり、弁護士に相談できます。そのため、請求のハードルが非常に低いのです。

③弁護士・裁判所の利用しやすさ、ですが、ここ数年で、一気に以下のような変化が生じています。

ひとつは、残業代請求を宣伝する弁護士、法律事務所が増えていることです。そのため、インターネットなどで検索すれば、残業代請求をしてくれる弁護士はすぐ見つかります。

また、弁護士費用についても低価格化が進んでおり、着手金無料で受任する弁護士もあらわれています。弁護士からすれば、一定の状況が整えば残業代請求は認められやすいので、あとから成功報酬をもらえば割りにあうのです。

もうひとつは、裁判所でも「労働審判」という制度が普及しており、3回以内という短期間で裁判所が判断を示すことができるようになっています。

これまでは弁護士に依頼するお金はなく、裁判は時間もかかるため躊躇していた従業員が、お金がなくても弁護士に依頼でき、短期間に裁判で解決できるようになっているのです。

このような状況から、現在では、一度残業代を請求してきた従業員は、会社がそれを拒絶すると、すぐ弁護士に相談するか、裁判などの法的手続きを行います。

会社は、それから事態に気付いてあわてて対応しますが、すでに傷口が広がっていることが多いのです。

そのため、従業員から残業代の請求があったときは、「必ず訴えられる。訴えられたら負けてしまう」という危機感を持って、すぐに弁護士に相談し、対応を練る必要があります。

相手の請求が認められないようなものであれば拒絶していくこともあるでしょうが、法律上、労働者の権利は手厚く保護されており、ほとんどの企業ではやられるがままになってしまいます。裁判で勝てる企業はほとんどありません。

ですので、そのような場合には、少しでも損失を最小限に抑えて早期に解決する必要があります。

そして、その経験をもとに、今後の残業代の抑制を図っていく必要があります。

「残業代なんて払ったら倒産するしかない」と思う方も多いでしょうが、法律や裁判では、そのような事情は一切考慮されません。

残業代が生じるかどうかは、法律に従ってドライに判断されます。経営状態や、これまで従業員をいかに思いやってきたかということは考慮してもらえません。

弁護士として関与した経験のなかでは、裁判で請求される金額は1人あたり200~300万円になることが多く、その大半の請求が認められてしまいます。

従業員が数人で請求してくると、1000万円に達する事案もめずらしくありません。

ですので、裁判が起こされる前、従業員が弁護士に依頼する前に解決することが重要となってきます。

繰り返しになりますが、残業代請求を甘く見ることはできません。

一度でも従業員から残業代を請求されたら、すぐに弁護士に相談する必要があります。

当弁護士事務所では、残業代請求をはじめとする労働事件も数多く扱っています。

随時、残業代に関する法律相談を行っていますので、残業代請求されている場合、いますぐにご相談ください。

従業員からの請求に対する対応のほか、今後の就業規則見直しなどの対策についてもアドバイスできます。

弁護士へのご相談の予約については、法律相談のご予約・お問い合わせのページをご覧ください。

武富士との裁判で、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ました

当事務所では、個人・企業の債務整理、倒産案件などを多く手がけていますが、今回、武富士の会社更生手続きに関して、最高裁判所で逆転勝訴の決定を得ましたので、ご報告いたします。

この事件は、もともとは武富士に対する過払金請求の裁判から始まりました。札幌地方裁判所小樽支部で過払金約900万円の支払いを命じる全面勝訴判決を得て、武富士から控訴された後も、札幌高等裁判所でも当方の請求を全て認める判決が出されました。

ところが、実際に過払金を回収するまえに、武富士が倒産(会社更生)をしてしまいました。

武富士が倒産してしまった以上、過払金を請求できる権利があっても、その3.3%(第1回配当)しか受け取れず、大部分の回収は不能となりました。

ところが、この案件では、武富士が一審判決に対して控訴した際に、当方が強制執行を行えないように裁判所の許可を得て、700万円の「担保」を法務局に供託していました。

その後、武富士が会社更生をしてしまったため、この700万円の担保金がどうなってしまうのかが問題となりました。

これについて、武富士の管財人は、この担保金は武富士のものであるとして札幌地方裁判所小樽支部に担保の取り戻しを求める裁判を起こしました。

裁判所は、武富士側の言い分を認め、会社更生によって当方の権利は失われたため、担保も武富士のものであると判断してしまいました。

そこで、当方から即時抗告(異議申立)を行いましたが、札幌高等裁判所も武富士側の言い分を認めてしまいました。

一審、二審とも当方が敗訴した形となりますが、ここで問題となったのは、「会社更生手続きをされてしまうと、供託された担保についても権利が失われてしまうのか」というものです。

通常の過払金の請求権は、会社更生により大部分が請求できなくなることは法律上当然とされていますが、今回のようにわざわざ当方のために担保が供託されている場合にも、それが無意味なものとされてしまうのかが問題となったのです。

実は、この点に対する判断がなされた裁判は、当事務所で調べた限りでは、これまで一例もありませんでした。破産手続きや民事再生手続きの場合の裁判例はいくつかありましたが、会社更生の場合にどうなるかというのは未知の問題であり、文献でもほとんど触れられていませんでした。

しかし、いろいろと検討した結果、やはり武富士側の言い分や裁判所の判断はおかしいと考えましたので、依頼者の了承を得たうえで、最高裁判所に許可抗告(異議申立)を行いました。

許可抗告の申し立てから約1年間判断を待っていましたが、4月26日に、最高裁判所は、一審、二審の判断を覆し、当方の言い分を全面的に認める決定を行いました。

裁判所のウェブサイトでも、早速その決定書が掲載されています(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130430153142.pdf)。

内容は非常に難しいものですが、当方の主張を全面的に認める形で、最高裁としての初判断がなされています。

この件についてはまだ全て終了したわけではありませんが、裁判所のウェブサイトでも上記の決定が掲載されましたので、これを機にご報告致しました。

秋山弁護士が中小企業診断士登録を行いました

昨日お知らせしましたとおり、当事務所は4月1日から名称を「赤渕・秋山法律事務所」へと変更し、新たなスタートを切ることになりました。

さらに、4月1日付で秋山弁護士が国家資格である「中小企業診断士」に登録を行いました。

中小企業診断士とは、一言でいうと、国家資格を持った経営コンサルタントのようなものです。

企業・事業者の経営状態について分析したり、成長戦略の策定・実行をサポートしたりするほか、事業承継、事業再生なども含めた経営上の問題について専門的な支援を行っています。

当事務所は、これまでも法的問題を中心に企業・事業者のサポートに尽力してまいりましたが、今後は、秋山弁護士の中小企業診断士としての知識、経験、ネットワークを活用し、より皆さまのお役に立てるよう励んでまいる所存です。

今後は、法的問題だけでなく、経営に関する助言・支援も積極的に行ってまいりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

4月1日から事務所名を変更しました

本日から新年度となりました。

ようやく冬の寒さもやわらぎ、過去最大といわれた積雪も徐々に姿を消しつつあります。

さて、当事務所は所長である赤渕弁護士が昭和60年4月に開設し、今日まで「赤渕由紀彦法律事務所」の名称で業務を行ってまいりました。

平成20年9月からは秋山弁護士が所属し、弁護士2名体制となり、より質の高い法的サービスを提供してきました。

そして、平成25年4月1日からは、秋山弁護士をパートナー弁護士として迎え入れ、事務所名を「赤渕・秋山法律事務所」へと変更いたしました。

これを機に、これまで以上に法的問題にお悩みの皆さまのお力になれるよう研鑽を積んでいく所存ですので、今後もお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。

【債権回収】 不動産競売手続き② ~抵当権、担保の効果とは

札幌の弁護士による債権回収解説コラム第14回です。

前回は、「不動産競売手続き① ~土地・建物を差し押さえるには」と題し、抵当権・担保がない場合の不動産の差し押さえについて説明しました。

不動産を差し押さえた場合、その不動産を競売という手続きで売却し、その売却代金から債権を回収することができる、という内容でした。

ただ、その場合に、その不動産に抵当権がついているかどうか、ついている場合にその残額はいくらか、が非常に重要であるとも説明しました。

今回は、その「抵当権」にはどのような効果があるのか、抵当権がある場合の差し押さえの方法、について解説します。

【抵当権とは何か】

「抵当権」をつけるというのは、借り入れをする場合に、土地・建物といった不動産を担保に差し出すという意味です。

一番なじみがあるのは、住宅を購入する場合の住宅ローンです。

住宅ローンを組んで家を購入する場合、そのローンを組んだ銀行や住宅金融支援機構が、その不動産を担保にとります。これを正式には、不動産に「抵当権を設定する」といいます。

この場合、その住宅ローンが返済できなくなると、担保に入った不動産は取り上げられて売却され、自宅からは追い出されてしまいます。

住宅ローン以外の借入金や債務についても、同じように抵当権を設定することができます。

物の仕入れ代金やお金の貸し借りの際に、会社の代表者などを保証人にすることがあるかと思いますが、抵当権は、人ではなくその不動産を保証人にする、というようなものです。

本人が債務を支払わない場合に、その不動産に代わりに支払ってもらう、ということです。

保証人をつける場合には保証人と保証の契約書を作成します。

抵当権をつける場合には、その不動産の所有者との間で、抵当権設定契約書を作成し、法務局に届け出て、抵当権設定の登記を行う必要があります。

【抵当権の効果】

このような抵当権には、絶大な効果があります。

そのメリットは大きく2つあります。

1つ目は、抵当権を実行して不動産を取り上げる際には、事前に裁判を起こしたり、判決を取得する必要はなく、直接、不動産の差し押さえを行うことができる点です。

通常の差し押さえ、強制執行の際には、判決書や裁判所での和解書、あるいは公正証書といった公的文書が必要でした。

しかし、抵当権の場合にはそれらの書類は必要なく、抵当権の登記がされていることだけで十分なのです。

ですので、裁判を起こす手間が不要となり、必要が生じたときにすぐに差し押さえを行うことができるのです。

2つ目は、抵当権を持っている債権者は、その不動産の売却代金から優先的に支払いを受けられるということです。

通常の不動産差し押さえの場合には、不動産を競売手続きで売却し、そのなかから、抵当権や税金などの優先権のある債権者が先に代金を受け取り、残りを他の債権者で平等に分配する必要があります。

しかし、抵当権を持っている債権者はそのように優先権がありますので、他に多くの債権者がいても関係なく、売却代金を優先的に受け取ることができるのです。

以上のような2つのメリットがありますので、財産的価値のある不動産に抵当権を設定することで、債権回収の可能性は飛躍的に高まるといえます。

【抵当権の注意点】

抵当権には非常に強い効力があることを見てきましたが、実際には、これを用いて債権回収を行うことは簡単ではありません。

その理由は、①相手に資産価値のある不動産があるとは限らないことと、②通常、先に抵当権を設定している債権者がいることです。

①は、抵当権は不動産にしか設定できませんので、相手が不動産を持っていない場合には利用できません。また、仮に不動産を持っていても、田舎の山林や原野のように、売却ができないようなものであれば、抵当権を設定してもあまり意味がありません。

そして、不動産に価値があるような場合には、先に②のように別の抵当権が設定されていることが多いといえます。

抵当権は、それを先に設定した者から、優先的に支払いを受ける権利があります。

たとえば、その不動産が1000万円で売却できたとします。そのとき、1番最初の抵当権者が800万円の債権を、2番目が500万円の債権を持っていたとします。

その場合、1000万円のうち1番目の抵当権者がまず800万円受け取りますので、2番目の抵当権者は200万円しか受け取れません。仮に、そのあとに3番目、4番目の抵当権者がいたとしても、1円も受け取ることはできません。

このように、抵当権は早いもの勝ちですので、めぼしい不動産には、銀行などの金融機関が先に抵当権を設定していることが多いといえます。

とはいえ、相手がそれなりの不動産を持っていて、抵当権もほとんど設定されていないというケースもときおり見かけますので、そのような場合には、情況に応じて抵当権の設定を交渉することが有用といえます。

【抵当権実行の流れ】

実際に抵当権を持っている場合には、その不動産の差し押さえを裁判所に申請します。

必要書類は多少異なりますが、裁判所が不動産を調査し、競売手続きを実施して、売却代金を配当するという流れは、通常の不動産差し押さえの場合とほぼ同様です。

詳しくは、「不動産競売手続き① ~土地・建物を差し押さえるには」をご覧ください。

このように、抵当権は利用場面がある程度限定されますが、大きな効果を発揮しますので、利用可能な場合には抵当権の設定を検討すべきでしょう。

抵当権の設定やその実行には、いろいろな手続きが生じますので、抵当権についてお悩みの方は当弁護士事務所までご相談ください。

当弁護士事務所では、抵当権に関する事案を数多く取り扱っていますので、お力になれると思います。

札幌の弁護士が債権回収を解説 【債権回収に関する実践的情報一覧はこちら】

【解決事例】 妻からの高額な慰謝料の請求に対し、円満に解決した事例

【相談内容】

Aさんは札幌市内の企業に勤める30代の男性です。妻のBさんとは結婚して5年ほどたちますが、子どもはおらず、2人暮らしをしていました。

ふたりの生活は結婚後しばらくは円満でしたが、次第にささいなことで口げんかをすることが多くなり、関係は悪化していきました。

そうしたなかで、Aさんはあまり家にいづらくなり、遅くまで残業をしてから帰宅することが多くなりましたが、あるとき、妻から、浮気をしているという疑いをかけられました。

Aさんはもちろん否定しましたが、妻にはなかなか納得してもらえず、まともな会話もほとんどできなくなりました。

そこで、Aさんが離婚を決意し、妻に離婚を切り出したところ、妻は離婚には応じるけれども、浮気の慰謝料を払うよう求めてきました。

Aさんは、浮気したことは全くなかったため、妻の言い分を否定し、慰謝料も支払いも拒みました。

しかし、Bさんは納得せず、ついには札幌家庭裁判所に離婚調停を申し立ててきました。その調停では、浮気を理由とする高額な慰謝料の支払いも求められました。

Aさんは、このような場合でも自分が慰謝料を支払わなければならないのかと不安になり、弁護士に相談することにしました。

【解決内容】

事情を確認すると、Aさんには浮気の事実はなく、Bさんが浮気を主張するはっきりした根拠はないようでした。帰宅が遅くなったAさんへの不信感などから漠然と疑っていた程度のように思われました。

今回、離婚自体はAさんから切り出しましたが、一般的に、離婚時に慰謝料の支払い義務が生じる場合は限定されています(詳しくは「慰謝料が発生する離婚、発生しない離婚」をご覧ください)。

仮にAさんが浮気を本当にしていれば慰謝料支払いは当然必要になりますが、そうではなく、お互いの性格の不一致や感情の行き違いから離婚になった場合、どちらが一方的に悪いというわけではありませんので、慰謝料を支払う必要はありません。これは、離婚をどちらが切り出したとしても変わりません。

ですので、Aさんとしては、浮気の事実はまったくないことをBさんと裁判所にわかってもらうことが重要となります。

この件では、Bさん側に浮気を疑うはっきりした根拠はありませんでしたので、もともと慰謝料が認められる見込みは低いといえました。

ただ、帰りが遅くなったことが不信感の理由のひとつと思われましたので、会社での残業代の明細や退勤時間などの資料を提出して、実際に会社に遅くまでいたために帰宅が遅くなったことを説明したりしました。

その結果、裁判所にも理解を得て、Bさんを説得してくれたためか、次第にBさんも納得してくれたようでした。

その後、最終的には、慰謝料の支払いは行わず、Bさんの今後の生活にも配慮して財産分与を多少Bさんに有利にする形で、円満に離婚が成立しました。

AさんもBさんも、お互いが納得する内容で解決ができ、すっきりした様子でした。

【コメント】

夫婦がお互いに離婚することには同意していても、離婚の条件をめぐって対立が深刻化することは少なくありません。

お子さんがいる場合には親権や養育費が問題になりやすいですが、そうでなくても、慰謝料や財産分与も大きな問題になります。

特に、離婚の場合には慰謝料を請求できるというイメージが広まってしまい、慰謝料が認められないようなケースでも慰謝料にこだわる方も見られます。

一方が浮気したかどうかで争う離婚事件は、感情的な対立も大きく、証拠の有無や内容をめぐって解決が長引くことも多いといえます。

この事例では、浮気を疑うはっきりした根拠や証拠がなかったことや、Aさんが資料の提出も含めてはっきりした対応を行ったため、裁判所や相手の理解を得られたことがスムーズな解決につながったのだと思われます。

当事務所では離婚事件の取扱いも多く、男性からの依頼も多く扱っています。

相手に離婚や金銭を請求する場合はもちろん、反対にそれらを請求されてしまい、対応に悩んでいる方のご相談も多く取り扱っていますので、お悩みの方は早い段階でご相談ください。

特に調停を起こされた場合や、相手に弁護士がついている場合には、素早い対応が重要となります。

なお、当事務所では、札幌市内だけでなく、北海道内各地からのご相談・ご依頼を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

※事件の特定を避けるため、複数の事案を組み合わせたり、細部を変更するなどしていますが、可能な限り実例をベースにしています。

札幌の弁護士が離婚を解説 【離婚に関する実践的情報一覧はこちら】

【債権回収】 不動産競売手続き① ~土地・建物を差し押さえるには

札幌の弁護士による債権回収解説コラム第13回です。

前回(債権差し押さえ ~売掛金や預金を押さえるには)は、差し押さえの種類の1つである債権差し押さえについて説明しました。

今回は、差し押さえの中でもよく知られている不動産の差し押さえがテーマです。

【不動産の差し押さえとは】

不動産というのは、土地や建物のことを指しますが、このような土地、家屋、マンションなどを取り上げて、債権回収を行うのが不動産の差し押さえです。

不動産の差し押さえは、その不動産に抵当権(担保)がついているかどうかで手続きが大きく異なります。

今回は、抵当権がない場合の手続きについてみていきます。

ところで、不動産差し押さえによってどのように債権回収するのでしょうか。

その土地や建物を債権者が自分のものにしてしまう、というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、そうではありません。

基本的には、相手の土地・建物を強制的に売却してしまい、その売却代金から債権を回収することになります。

その売却のために行うのが、「不動産競売」という手続きになります。

「競売」という言葉のイメージはご存じだと思いますが、要するに、購入希望者たちが自分が希望する購入金額を申し出て、その中で一番高い金額を申し出た方が実際に購入できる、という制度です。

事前にほかの購入希望者が申し出た金額は秘匿されていますので、結果が発表されるまでは誰が購入できるのか、購入金額はいくらであるのかは誰にもわからないことになります。

不動産競売は、相手の土地・建物をそのような競売にかけてしまい、購入者が支払った代金から債権の回収を行うのです。

【不動産競売の流れ】

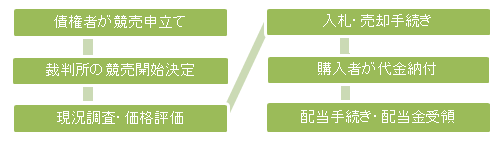

そのような不動産競売手続きの流れを簡単に見ていきます。次の図をご覧ください。

主な流れとしてはこのとおりです。簡単に各項目を説明します。

①債権者が競売申し立て

まず、不動産から自分の債権を回収した債権者が、裁判所に不動産競売の申し立てを行います。

この際、判決書や裁判所で作成した和解所などの公的書類が必要になるのは他の差し押さえと同様です(「強制執行・差し押さえをするには ~その効果と必要なもの」をご参照ください)。

そのほか、その不動産に関する登録事項証明書や固定資産税評価証明書、地図などが必要となります。

また、一定の手数料がかかります。

②裁判所の競売開始決定

債権者の申立書や添付書類を確認し、裁判所が問題がないと認めれば、不動産競売を開始するとの決定を行います。

この時点で、その不動産の登記には差し押さえの登記がなされ、勝手な処分・売却等が禁止されます。

③現況調査・価格評価

競売開始決定のあと、裁判所の指示で、執行官がその不動産の現在の状態や権利関係を調査したり、不動産鑑定士が不動産の評価を行ったりします。

そのようにして行われた調査の結果は、書類にまとめられ、誰でも自由に閲覧することができます。

④入札・売却手続き

裁判所の調査が終わると、その不動産の最低売却価格などが決定され、競売手続きに移ります。

競売手続きでは、入札期間(購入希望者が購入希望額を申し出る期間)などを裁判所が決定し、公告します。

購入希望者は、裁判所に期間内に金額を届け出ます。

その後、各自の届け出金額を確認する日(開札期日)に各自の申出額が確認され、もっとも高い金額を申し出た方が購入者に決定します。

⑤購入者が代金納付

購入者に決定された方は、指定の期限内に代金を納付します。なお、代金は現金一括払いとなります。

代金納付により、その不動産は購入者の所有となります。

⑥配当手続き・配当金受領

代金が納付されると、その代金の分配手続きに移ります。

配当手続きでは、その債務者に債権を有する債権者が指定の期間内に、自己の有する債権額を届け出ます。

まず、競売にかかった費用や抵当権付債権、税金などが優先的に代金を受け取ります。

そこから残った部分を、他の債権者で、債権額に応じて分配します。

そこまで手続きが進んで、債権が無事に回収できたことになります。

以上が不動産差し押さえによる債権回収の流れになります。

この手続きの要所要所で状況を確認したり、書類を提出するなどの手続きが出てきますので、慣れてない方がご自分で行うには煩雑な部分も多いかと思います。

なお、ケースによってまちまちですが、競売の申し立てから配当金を受領するまでは、1年前後は見込んでおいた方がいいでしょう。

不動産競売は、時間もかかりますし、手続きもやや複雑になっています。

それでも、不動産は比較的発見が簡単であることや、まとまった金額で売却できることもあるため、不動産競売は事案によっては非常に効果を発揮します。

ですので、取引相手の所有している不動産情報を日ごろから確認しておき、いざというときには、それに対する仮差押えや競売手続きを直ちに実行することが効果的です。

なお、不動産の差し押さえには大きな留意点があります。それは、その不動産に売却価格以上の抵当権が設定されていた場合、差し押さえは無意味になってしまうということです。

差し押さえた不動産の売却後、抵当権者などが優先的に代金を受領しますが、その時点で余りがでなければ、抵当権を持っていない他の債権者には1円の配当もありません。

ですので、不動産の差し押さえを行う際には、その不動産に抵当権が設定されているかどうか、されている場合にはどの程度の金額であるのかが非常に重要となります。

それらの情報は、その不動産の登記からおおむね把握することはできますが、やはり普段から情報収集をしておくことが重要といえるでしょう。

次回は、その抵当権がある場合の不動産差し押さえについて説明します。

札幌の弁護士が債権回収を解説 【債権回収に関する実践的情報一覧はこちら】

ご相談料・ご相談の流れのご案内

新年に入り、法律コラムの更新がとどこおってしまいました。

3月に入るころには、また以前と同様に皆さまのお役に立つ情報をどんどん公開していきたいと思います。

さて、最近、本サイトをご覧になった方からのお問い合わせ・ご相談が増加傾向にあります。

相談分野は、債務整理、離婚、賃貸トラブル、金銭トラブルなど多彩となっています。

そのなかで、当事務所にお問い合わせいただく際に、相談料がいくらかをご質問されることが度々ありました。

改めて本サイトを確認してみますと、確かに相談料の説明がすぐ見当たらないようにも見えます。

これについては、今後、サイトの更新の際に修正していきたいと思いますが、取り急ぎ、ここで相談料のご説明を致します。

当事務所での相談料は、1回(おおむね1時間以内)につき、5000円(税込)となっております。

ただし、債務整理のご相談については、ご相談内容の性質上、無料相談としてご対応しております。

また、ご相談時にそのままご依頼される場合には、相談料はいただきません。

なお、当事務所では、相談料はご相談終了後、お帰りの際に頂戴しております。

ご相談される際には、「ご相談の流れ」のページをご覧いただき、メールまたはお電話にてご予約をお願い致します。

ご予約の際には受付の職員がご案内致します。

今後も、よりわかりやすい情報提供を行っていきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

【債権回収】 債権差し押さえ ~売掛金や預金を押さえるには

札幌の弁護士による債権回収解説コラム第12回です。

前回(強制執行・差し押さえをするには ~その効果と必要なもの)は、差し押さえ全般について概要を見てきました。

今回からは、実際に差し押さえを行う際の手続きについて、差し押さえの種類ごとに見ていきたいと思います。

【債権の差し押さえとは】

差し押さえと聞くと、不動産や家財道具などを差し押さえる場面を連想する方が多いと思いますが、実務上、必ず検討するのが、「債権の差し押さえ」です。

債権というのは、売掛金や貸金などを取り立てる権利のことです。

つまり、債権の差し押さえというのは、相手方がほかの会社などに対して持っている権利を差し押さえてしまうことです。

具体的な例を見てみましょう。

あなたの会社が、赤渕建設に対して150万円の売掛金を持っていました。その赤渕建設は、秋山建設に対して200万円の売掛金を有しています。

このような場合、赤渕建設が代金を払ってこないのであれば、あなたは、赤渕建設が秋山建設に対して持っている売掛金のうち150万円を差し押さえればよいのです。

この差し押さえがなされると、秋山建設は、差し押さえられた150万円分については、赤渕建設ではなく、あなたに対して直接支払ってくることになります。

したがって、秋山建設から150万円を受け取って債権を無事に回収できるのです。これが、債権の差し押さえです。

実務上、よく用いるのは、このような売掛金のほかに、預金の差し押さえがあります。

預金は、銀行へお金を預けていることになりますので、銀行に対して、払い戻しを要求する権利があります。そのため、この預金を払い戻す権利を、債権差し押さえによって取得することができます。

この預金の差し押さえを行うことで、あなたの会社は銀行から、相手の預金の払い戻しを受けることができるのです。

【債権差し押さえに必要なもの】

こういった、売掛金や預金の差し押さえは非常に便利で、これをうまく利用することで債権の回収率が大きく向上することが期待できます。

しかし、これを行うためには、必ず入手しておかなければならないものがあります。

それは、差し押さえを行う債権の情報です。これを手に入れておかなければ、債権の差し押さえを行うことはできません。裁判所が調べてくれるということはありませんし、弁護士などが調べられる情報にも限りがあります。

普段、取引をしているあなた自身がもっとも情報を集めやすい立場にあるのです。

では、具体的にどのような情報が必要なのでしょうか。

売掛金の場合には、①誰に対する、②どのような内容の売掛金があるのか、が最低限必要になります。それに加えて、③支払時期、④売掛金の金額、がわかるとかなり有利になります。

たとえば、「秋山建設に対する工事代金で、支払日は今月末、金額は200万円」といった内容がわかると手続きが進めやすくなります。

預金の差し押さえの場合には、①どこの銀行の、②どの支店にある預金口座か、が必要です。口座番号まではなくても構いませんが、支店名までは必須となります。

何かトラブルになってからこれらの情報を入手しようとしても、相手も警戒しており難しいことも少なくありません。

そのため、普段から、取引先1つ1つについて、取引銀行や取引先の情報をよく把握しておくことが必要です。

そういった準備を日常的に行っているかどうかが、いざというときの債権回収率を大きく左右することになるでしょう。

以上が、売掛金や預金などの債権差し押さえの説明です。

取引先からの入金が滞ったとき、なにか差し押さえできそうな債権がないかを素早く考えることが重要です。

債権は、支払い時期が来ると支払われてしまいますが、そうなってしまうともう差し押さえはできません。

そのため、債権差し押さえは特に迅速に行う必要があるのです。

債権差し押さえについてお悩みの方は、当事務所にぜひご相談ください。豊富な経験にもとづいた適切なアドバイスをいたします。

札幌の弁護士が債権回収を解説 【債権回収に関する実践的情報一覧はこちら】

【債権回収】 強制執行・差し押さえをするには ~その効果と必要なもの

札幌の弁護士による債権回収解説コラム第11回です。

前回(裁判・訴訟による債権回収のメリット・デメリット)は、債権回収の場面で裁判を利用することのメリットとデメリットを取り上げました。

今回から、弁護士による債権回収のもっとも強力な手段である「強制執行/差し押さえ」について説明したいと思います。

強制執行や差し押さえという言葉は聞いたことがあると思います。

この強制執行、差し押さえは、債権回収の場面で非常に強力な制度です。債権回収にかかわらず、訴訟・裁判というものに重みが置かれているのは、この強制執行の制度があるからです。

今回は、その強制執行・差し押さえの概要と、それを実施するために必要なものについて説明します。

差し押さえにはいろいろな種類がありますが、それについては次回以降に取り上げます。

なお、強制執行と差し押さえは、基本的に同じ意味と考えてかまいません。このコラムでは、以後は差し押さえという言葉を使っていきます。

【差し押さえってなに?】

差し押さえとはどういう手続きをいうのでしょうか。

簡単にいえば、相手から強制的に財産を取り上げ、債権回収を行ってしまう手続き、ということになります。

具体例を見てみましょう。

あなたの会社が、100万円の売掛金を支払わない取引先に対して裁判を起こし、請求がすべて認められました。

しかし、相手は判決を無視し、支払いを行おうとしません。

あなたは、その取引先が、売れば200万円程度にはなる自動車をいつも事務所の駐車場に停めていることを知っています。

なんとかこの自動車から100万円を回収したいと考えました。どのような対応をしたらいいでしょうか。

裁判所が権利を認めたのだから、相手の事務所に押し掛け、この自動車を勝手に持っていけばいいだろう、という方もいるかもしれません。

しかし、これでは泥棒と同じです。実行すれば、窃盗犯として逮捕されてしまうでしょう。

裁判所が債権の存在を認めたとしても、このようなむりやりに金品を奪い取るような行為は違法です。債権を回収するどころか、相手から損害賠償請求をされてしまうだけです。

それではどうするかというと、自分で勝手に相手の財産を奪うのではなく、裁判所に取り上げてもらえばいいのです。

つまり、裁判所の許可を得て、裁判所の主導のもとに相手の財産を取り上げ、そこから債権を回収する。これが差し押さえという手続きです。

さきほどの例の場合は、裁判所に自動車を競売手続きにかけてもらい、他者に買い取ってもらいます。その代金の中から、100万円を優先的に受け取ればいいのです。

このように、差し押さえは、自分で勝手に行うのではなく、裁判所の許可を受けて、裁判所に手続きを進めてもらう必要があるのです。

【差し押さえに必要なものは?】

差し押さえを行えば、支払いを拒む相手からも、強制的に財産を取り上げ、支払いを受けることができます。

このように非常に強力な制度ですが、いつでも効果を発揮するわけではありません。使える場面、使うための条件があるのです。

差し押さえに必要なものは、大きく次の3つに分けられます。

- 権利を証明する公的文書(判決、和解調書、公正証書など)

- 差し押さえの対象となる財産の情報

- 裁判所の許可

順番に見ていきます。

1 権利を証明する公的文書(判決、和解調書、公正証書など)

差し押さえは非常に強力な制度です。そのため、これを利用するためには、差し押さえを行おうとする者が、間違いなくその権利を持っていることを証明する必要があります。

差し押さえをしてから、あれは間違いだった、ではすまないからですね。

ではどうやってそれを証明するかといえば、法律で、その証明書の種類が決められていますので、それを用意することになります。

代表的なものは、裁判所による判決書です。裁判の結果、裁判所が判決という形で、請求権があることを証明してくれます。その請求が認められた判決書があればよいのです。

また、同じように、裁判所で作成した和解調書・調停調書も利用できます。裁判や調停の中で、裁判所の仲介により、当事者が和解をして裁判を終わりにすることがあります。

その際に、裁判所が、和解の内容を取りまとめた和解調書・調停調書を作成します。これも判決書と同じ効力があります。

もう1つよく利用されるのが、公正証書という書類です。

これだけは裁判所を利用せずに作成できます。そのかわり、公証役場というところで、公証人という専門家の前で、当事者が合意して作成しなければなりません。

公正証書については別の機会に説明したいと思います。

これらの公的文書を利用して権利を証明することが、差し押さえの第1条件となります。

2 差し押さえの対象となる財産の情報

差し押さえは裁判所の許可を得て、裁判所の主導により行うと説明しました。

しかし、相手がどこにどのような財産を持っているかについては、裁判所は一切調査してくれません。すべて自分たちで調べるしかありません。

さきほどの例では、相手の事務所に高価な自動車があることが判明しましたので、これを差し押さえることにしました。

差し押さえを行う場合には、このように、「どこにある」「どの財産を」差し押さえてほしいのかを裁判所に説明しなければならないのです。

なんでもいいから差し押さえてほしい、では通用しません。

ですので、判決などを得て相手への債権があることが認められていたとしても、相手の財産が何も見つけられなければ、差し押さえを行うことはできないのです。

倒産しかかっている会社などを相手にする際には、そもそも財産が存在していなかったり、どこに財産があるかわからないため、差し押さえが不可能となるケースも少なくありません。

このような財産の情報は日ごろの取引の中で収集しておくことが必須といえます。

取引先がもし代金を支払わない場合、何を差し押さえたらいいかを把握していますか?見当もつかないのであれば、いざというときに一切回収できないかもしれませんよ。

どういった財産が差し押さえの対象となり、どのような情報が必要であるかは、次回から具体的に見ていきます。

3 裁判所の許可

いま見てきたような2つの条件をクリアした場合、それをもとに裁判所に差し押さえの申請を行います。

その際には、「このような判決書に基づいて」「相手の持っているこの財産をこのように差し押さえたい」という申し立てを行います。

差し押さえの申し立てには、必要な情報や添付すべき資料、手数料などを踏まえた細かい手続きが必要ですが、差し押さえの種類によって手続きや必要資料も異なりますので、専門知識のない方が自分で行うのは難しいでしょう。

また、どのような差し押さえの手続きを利用するかなどについては専門的な判断も必要になります。

【まとめ】

以上が、差し押さえという手続きと、差し押さえに必要なものの説明です。

差し押さえは債権回収の最後の手段ではありますが、そもそも債権回収を行う際には、常に差し押さえのことを念頭において手続きを進める必要があります。

たとえば、交渉の段階から、差し押さえのために必要な資料を集めておいたり、差し押さえに必要な情報を引き出しておくなどです。

そういった工夫により、最終的に差し押さえを行った場合の成功率が大きく左右されることになります。

当事務所ではさまざまな種類の差し押さえを数多く手掛けてきました。差し押さえを検討されている方は、遠慮なくご相談ください。

次回は、差し押さえの種類ごとの手続きについてみていきます。

札幌の弁護士が債権回収を解説 【債権回収に関する実践的情報一覧はこちら】